「オフィスの移転費用はいくらかかる?」

「事務所移転費用の会計処理は?」

オフィス移転にかかる費用は、一般的に「1坪あたり30万〜100万円程度」が相場とされています。

オフィス移転費用には、賃貸契約時に必要となる敷金(通常は賃料の6〜12ヶ月分)や仲介手数料(賃料の1ヶ月分)、

内装工事費、原状回復工事費など、多岐にわたる項目が含まれています。

物件の選定によっては、スケルトン物件で内装をゼロから設計するケースもあれば、居抜き物件で工事費用を抑えることも可能です。

いずれにせよ、移転にはまとまった支出が発生するため、初期費用の内訳をしっかり検討し、無駄を抑えた計画が重要です。

本記事ではオフィスの移転にかかる費用の内訳や相場に加え、コストを抑える具体的な方法や会計処理の勘定項目まで解説します。

オフィス移転を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

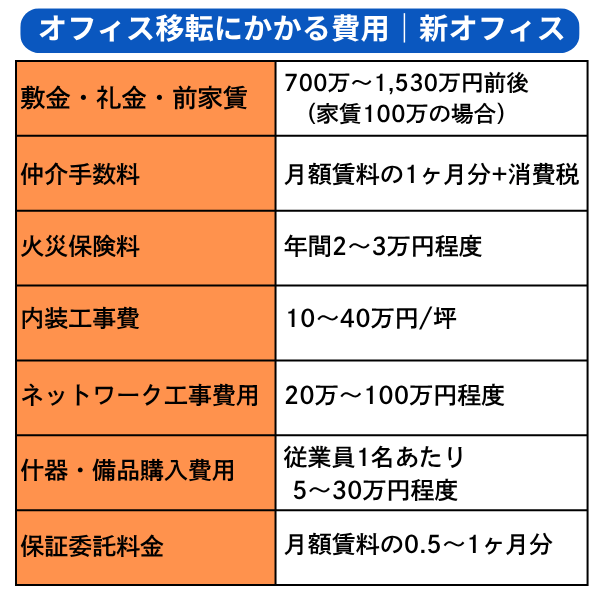

オフィス移転にかかる費用|新オフィス

オフィスの移転では、新旧それぞれのオフィスでさまざまな費用が発生します。

なかでも新オフィスの契約時には多額の初期費用がかかるため、事前に内訳を把握して資金計画を立てておくことが大切です。

主な費用項目は以下のとおりです。

- 敷金・礼金・前家賃

- 仲介手数料

- 火災保険料

- 内装工事費

- ネットワーク工事費用

- 什器・備品購入費用

- 保証委託料金

詳しく見ていきましょう。

1.敷金・礼金・前家賃

オフィスの移転時には、契約の初期費用として敷金・礼金・前家賃の支払いが必要です。

移転初期のキャッシュフローに大きな影響を及ぼすので、事前に十分な資金計画を立てておくことが重要です。

| 費用項目 | 相場 |

|---|---|

| 敷金 | 賃料の6〜12ヶ月分(小規模オフィスの場合4〜6ヶ月分) |

| 礼金 | 賃料の1〜2ヶ月分 |

| 前家賃 | 入居月(日割り)+翌月分 |

たとえば、月額賃料が100万円のオフィスを契約する場合、敷金だけで600〜1,200万円程度が必要になります。

さらに礼金や前家賃を合計すると700万〜1,530万円前後の費用が必要になります。

敷金・礼金・前家賃は移転計画の初期段階で把握して、財務への影響を十分に考慮しておきましょう。

2.仲介手数料

オフィスを賃借する際には、物件の紹介や契約手続きの仲介を行う不動産会社に対して、仲介手数料を支払うのが一般的です。

仲介手数料は、賃貸借契約の成立に対する報酬として不動産会社に支払うものであり、オフィス移転にかかる初期費用の一つとして、あらかじめ資金計画に含めておく必要があります。

仲介手数料の金額には法律上の上限が設けられており、原則として月額賃料の1ヶ月分に消費税を加えた金額が最大となります。

また、不動産会社が貸主および借主の双方から仲介手数料を受領する場合であっても、合計でこの上限額を超えて請求することはできません。

仲介手数料は、宅地建物取引業法に基づいて定められており、オフィス契約においても重要な確認事項となります。

3.火災保険料

オフィスを借りる際は、火災保険への加入がほぼ必須です。

火災などのトラブルにより自社の財産が損害を受けた場合や、自社が火元となって他社の建物に被害を与えた場合の賠償リスクに備えるためです。

一般的には年間2〜3万円程度が相場ですが、以下の条件により変動します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 火災保険の相場 | 年間2〜3万円程度 |

| 変動要因 | オフィスの広さや構造、業種(飲食店など火気使用の業種は高め)、保証内容や特約の有無 |

| よくある特約 | 落雷/爆発/風災/水災/盗難/水濡れ/飛来など |

万が一の際において事業継続に直結する重要なコストです。

ビルオーナーの保険は建物のみが対象であり、テナントの財産や賠償リスクは自社で加入しなければ補償されないため注意が必要です。

4.内装工事費

内装工事費は、オフィス移転費用のなかでも特に金額が大きくなりやすい項目です。

新オフィスを業務に適した空間に整えるための費用であり、床・壁・天井の仕上げ、会議室・受付の設置、パーテーションの配置などが含まれます。

| 物件タイプ | 坪単価目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| スケルトン物件 | 20万円~40万円/坪 | 何も手が加えられていない状態で、自由なレイアウトが可能。ただし、工事費用は高額になりやすい。 |

| 居抜き物件 | 15万円~35万円/坪 | 前テナントの内装を一部流用できるため、初期費用を抑えやすいが、レイアウトの自由度は低い。 |

| 一般オフィス | 10万円~30万円/坪 | デザイン・仕様により金額が変動する。 |

工事費用は、企業のブランドイメージを反映したデザインや、働きやすさを追求したレイアウト・使用する素材のグレードによっても大きく変動します。

5.ネットワーク工事費用

ネットワーク工事の一般的な相場は、1席あたり1万〜3万円、小規模オフィス(20〜30席)で総額20万〜100万円程度が目安です。

- LAN配線工事

- 無線LAN(Wi-Fi)構築

- 電話回線の設置・設定

- サーバー移設・初期設定

- セキュリティ対策

上記の費用は、オフィスの広さ・従業員数・導入するネットワーク機器の種類や性能・求めるセキュリティレベル・既存設備の有無によって大きく変動します。

ネットワークは整えれば終わりではなく、運用・保守・将来的な拡張も見据えた設計が重要です。

費用面だけでなく、長期的な視点から計画的な投資を行いましょう。

6.什器・備品購入費用

新オフィスの立ち上げには、以下のような什器やOA機器の購入費用も見逃せません。

- デスクや椅子などの基本的なオフィス家具

- パソコンや複合機などのOA機器

- リフレッシュスペース用の家具やアイテム

費用は、購入する什器のグレード(新品か中古か、ブランド品か汎用品か)・デザイン性・機能性・購入数・既存オフィスからの流用率によって大きく変動します。

相場の目安としては、従業員1名あたり5〜30万円程度です。

什器・備品は単なるコストではなく、生産性や従業員満足度を左右する投資です。長期的な価値を見据えて選定しましょう。

7.保証委託料金

オフィスや店舗などの事業用物件を借りる際、連帯保証人の代わりに保証会社の利用を求められるケースが増えています。

保証会社を利用するために支払う保証委託料は、借主が賃料を滞納した場合に保証会社が貸主へ立て替え払いを行うための費用です。

保証委託料の相場と料金体系をまとめました。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 相場 | 月額賃料の0.5〜1ヶ月分(プランによっては賃料の100%となる場合もあり) |

| 支払い方法の例 | 初回のみ支払い 毎月の賃料に上乗せして支払い 初回+月額の併用・初回+毎年更新料あり |

多くの場合、保証会社は物件の貸主側が指定するため、借主が自由に選ぶことは難しいのが実情です。

一方で、連帯保証人を用意する手間や心理的負担を軽減できる点では、スタートアップ企業や中小企業にとって大きなメリットとなるでしょう。

オフィス移転にかかる費用|旧オフィス

オフィス移転では新オフィスにかかる費用だけでなく、旧オフィス側でも数十万〜数百万円規模の支出が発生することがあります。

旧オフィス移転にかかる費用は、以下の3つです。

- 引越し費用

- 不用品の廃棄料

- 原状回復費用

詳しく説明するので、費用感をしっかり把握したうえで計画を立てましょう。

1.引越し費用

オフィスの移転における引越し費用とは、旧オフィスから新オフィスへ什器やOA機器・重要書類などを運ぶために必要な費用を指します。

相場は従業員1名あたり2〜5万円程度が目安とされていますが、実際の費用は次のような条件によって大きく変動します。

- 運搬する荷物の総量

- 新旧オフィス間の距離

- 引越し作業を行う日時(夜間・休日は割増になることが多い)

- 建物の条件(階数・エレベーターの有無)

- 作業に必要な人員数

- 特殊機器の有無(サーバーラック・大型金庫など)

特に精密機器や重量物がある場合は専用の取り扱いが必要になるため、追加費用も発生するでしょう。

費用を抑えるためには、不要な什器や書類を事前に整理・廃棄して荷物量を減らすことが効果的です。

さらに、複数の引越し業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を比較すればコスト最適化にもつながります。

2.不用品の廃棄料

オフィス移転にともない、新オフィスでは使わない什器や機器・書類などの不用品が多く発生します。不用品を適切に処分するためにかかるのが、廃棄料です。

処分費用は、廃棄物の量や種類によって大きく変動します。

一般的な処分費用の目安をまとめました。

| トラックの種類 | 相場(1台あたり) |

|---|---|

| 2トン車 | 約7〜8万円程度 |

| 4トン車 | 約12〜15万円程度 |

また、機密情報を含む書類やデータ記憶媒体の処分には特に注意が必要です。

情報漏洩を防ぐために、溶解処理やデータ消去など専門サービスの利用が推奨されます。

なお、まだ使用可能な什器やOA機器は中古買取業者に売却したり、リサイクル業者に引き取ってもらったりすると廃棄コストの削減が可能です。

3.原状回復費用

オフィスの移転では、退去時にオフィスを入居当初の状態に戻すための「原状回復費用」も必要です。

| オフィス規模 | 坪単価目安 |

|---|---|

| 小規模(〜50坪) | 3〜7万円/坪 |

| 中規模(51〜100坪) | 6〜10万円/坪 |

| 大規模(101〜300坪) | 8〜15万円/坪 |

| 複合施設などのオフィス (301坪以上) | 15〜40万円/坪 |

原状回復は賃貸借契約でテナントに義務付けられていることが一般的で、通常の使用による損耗や経年劣化であっても、修繕を求められるケースが多く見られます。

原状回復費用がかかりやすい項目も以下にまとめていますので、参考にしてください。

- 間仕切りや造作物の撤去

- 壁紙や床材の張り替え

- 天井の補修

- 照明器具の交換

- 室内全体のクリーニング

入居時の状態を写真などで記録しておくことや、退去前に見積もりを取り貸主と十分に協議しておくことが、不要なトラブルや出費を防ぐカギとなります。

オフィス移転費用を節約する方法

オフィス移転費用を抑える方法を6つ以下に紹介します。

詳しく解説しますので、少しでもオフィス移転費用を抑えるために役立ててください。

敷金・礼金が格安の物件を選ぶ

オフィス移転の費用を抑えるために、敷金・礼金が格安の物件を選びましょう。

一般的なオフィス物件では、敷金は賃料の6~12か月分、礼金は1~2か月分が相場ですが、最近では敷金・礼金を抑えた物件も増えてきています。

特に、フリーレント付きの物件や保証会社利用が前提の物件では、敷金が大幅に削減されることがあります。

また、リモートワークが普及した影響で、賃料の安いエリアや築年数の古い物件でも需要が下がり、貸主が条件を緩和しているケースも少なくありません。

オフィス移転の際は、世情も鑑みて積極的に物件を探し、初期費用を抑えることが賢明です。

居抜き物件やセットアップオフィスを選ぶ

オフィス移転のコストを抑える方法のひとつとして、居抜き物件やセットアップオフィスを選ぶことが挙げられます。

通常のオフィスに比べて内装工事や設備投資の費用を大幅に削減できるので、以下の特徴とメリットを参考にしてください。

| 物件の種類 | 特徴 | 費用削減メリット |

|---|---|---|

| 居抜き物件 | 前テナントの内装・設備を引き継げる | 内装・設備工事が不要または最小限 |

| セットアップオフィス | すでに内装・家具・設備が整っている | 初期費用が抑えられ、すぐに業務開始可能 |

居抜き物件は、内装や什器をそのまま使用できるため、工事費や什器購入費が削減できるでしょう。

一方、セットアップオフィスは、デスクや設備が整っているため、すぐに業務に取り掛かることができます。

どちらも通常のオフィス移転に比べて、初期コストを大幅に抑えられるため、移転費用よりも事業にお金をかけたい企業から選ばれています。

フリーレントを交渉し均し賃料で支払う

オフィス移転の際、初期費用を抑えるために「フリーレント(賃料無料期間)」を交渉するのは有効な手段です。

フリーレントとは、契約開始から一定期間、賃料が発生しない制度で、貸主がテナント誘致のために設定することがあります。

特に、空室が多いビルや長期契約を結ぶ場合、交渉しやすい傾向にあります。

また、フリーレント期間終了後の賃料負担を平準化するために、「均し賃料(ならしちんりょう)」を選択することも可能です。

均し賃料とは、契約期間全体の総賃料を均等に分配し、毎月の負担を一定にする方法です。

以下に、月額賃料50万円の場合のフリーレントと均し賃料の具体例を示します。

| 項目 | フリーレントなし | フリーレント3か月 | 均し賃料適用時 |

|---|---|---|---|

| 契約期間(24か月) | 24か月 | 24か月 | 24か月 |

| フリーレント期間 | なし | 3か月 | 3か月 |

| 実質支払い総額 | 1,200万円 | 1,050万円 | 1,050万円 |

| 毎月の支払額 | 50万円 | フリーレント終了後50万円 | 46万円 |

フリーレントを活用し、均し賃料で支払うことで、初期費用を軽減しながら安定したキャッシュフローを維持することができるので、移転時にはぜひ交渉を検討してみましょう。

オフィスが小規模なら引越し業者を使わない

オフィス移転の際、引越し業者を利用すると、作業がスムーズに進む一方で大きなコストがかかります。

小規模オフィスで荷物が少ない場合は、業者を使わずに自社の従業員で対応することで、費用を大幅に抑えられます。

まず、移転計画をしっかり立て、社員に役割を分担することで効率的に作業を進められます。

デスクや椅子などの大型家具はリース品を利用する、または新しいオフィスで購入することで、運搬コストを削減できます。

書類や備品は事前に整理し、不用品を処分することで運搬量を減らせば、移動の負担も軽減できます。

また、カーシェアリングやレンタカーを活用すれば、トラックの手配費用も最小限に抑えられます。

レンタルオフィスやシェアオフィスを利用する

オフィス移転費用を抑えるために、レンタルオフィスやシェアオフィスを利用するのも一つの方法です。

レンタルオフィスは、デスクや椅子、インターネット環境、会議室などが完備されており、すぐに業務を開始できます。

シェアオフィスは、他の企業やフリーランスと共用するため、コストを抑えながら必要なスペースを確保できます。

初期投資を抑えたいスタートアップ企業や小規模事業者に人気です。

以下に、一般的な賃貸オフィスとレンタルオフィスの費用を比較します。

| 項目 | 一般的な賃貸オフィス | レンタルオフィス・シェアオフィス |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 家賃の6~12か月分 | なし~1か月分 |

| 内装工事費 | 数百万円 | なし |

| 家具・設備費 | 数十万円~ | なし(完備) |

| 月額賃料 | 50万円~ | 10万円~ |

| 契約期間 | 2年以上が一般的 | 1か月~柔軟に対応 |

特に短期間の利用や、事業拡大を見据えた柔軟な働き方を求める企業にとって、レンタルオフィスやシェアオフィスはおすすめできます。

事務所移転の費用をシミュレーションする

オフィス移転の費用を抑えるためには、事前に事務所移転の費用をシミュレーションを行いましょう。

移転にかかる総費用を把握し、不要な出費を削減することで、予算を効率的に管理できます。

以下のように、移転に必要な主な費用をリストアップします。

- 敷金・礼金、仲介手数料

- 内装工事費

- 引越し費用

- 通信設備の導入コスト

- 什器・備品の購入費

- 業務の停止による一時的な売上減少

- 社員の通勤費の変動

事前にシミュレーションを行うことで、どこでコストを削減できるのか明確になり、無駄な支出を防ぐことができます。

オフィス移転費用の会計処理|勘定項目の仕分け例

オフィス移転にともなって発生する多様な費用は、性質に応じて適切な勘定科目で会計処理を行う必要があります。

代表的な費用と対応する勘定科目をまとめました。

- 運搬・移送費(引越し費用)

- 修繕費(原状回復費用)

- 固定資産除去損(廃棄料)

- 資産(敷金・礼金)

- 支払い手数料(仲介手数料)

- 固定資産(内装工事費・設備費)

- 消耗品費(備品)

順番に解説します。

1. 運搬・移送費(引越し費用)

オフィス移転時に引越し業者へ支払う費用は、会計処理上「雑費」として処理されるのが一般的です 。

ただし、企業によっては以下のような勘定科目を使用するケースもあります。

- 支払手数料

- 荷造発送費

- 荷造運賃

どの勘定科目を用いるかは企業の会計方針によって異なりますが、一度選択した勘定科目は原則として継続して使用する必要があります。

社内の管理会計の精度を高めるには、実態に合った勘定科目の選定が重要です。

ただし、細かく分類しすぎると前回使った科目を都度確認する手間が増え、会計処理が煩雑になる恐れもあるでしょう。

勘定科目の設定は実務の効率と管理のしやすさを考慮して、長期的な視点で判断しましょう。

2. 修繕費(原状回復費用)

旧オフィスの退去時にかかる原状回復費用は、通常「修繕費」として会計処理されます。

原状回復工事はオフィスを入居時の状態に戻すための工事で、多くの場合は原状回復費用は預けていた敷金から差し引かれます。

敷金で足りなければ不足分を追加で支払い、余れば差額が返金される仕組みです。

原則、修繕費として費用計上するものの工事の内容によっては例外もあり、建物の価値を大きく高めるような工事であれば、資産計上し減価償却の対象となるケースも考えられます。

減価償却とは

減価償却とは・・・高額な資産の価値を、複数年に分けて費用として計上する会計処理です。一度に多額の費用を計上せず、利益の変動を抑えられるメリットがあります。

また、原状回復費用が高額で、かつ移転にともなって一時的に発生した費用である場合には「特別損失」として計上も可能です。

3. 固定資産除却損(廃棄料)

オフィス移転で不要になった什器や家具などの固定資産を廃棄する場合は、帳簿上の残存価額と処分にかかる費用をあわせて「固定資産除却損」として会計処理する必要があります。

たとえ減価償却が終わっていても、帳簿上に残っている資産があると存在しない資産が計上されたままとなり、財務諸表の正確性を損なう恐れがあります。

なお、廃棄は資産の譲渡にあたらないため、消費税は不課税です。

少額であれば「雑損失」で処理されるケースもありますが、固定資産の除却には廃棄証明書の取得・保管が必要です。

証明書が取れない場合でも、廃棄の事実を証明できる書類(写真・領収書)を残しておくと安心でしょう。

4. 資産(敷金・礼金)

オフィスの賃貸契約時に支払う敷金と礼金は、性質が異なるため会計処理も変わってきます。

| 項目 | 性質 | 会計処理 | 勘定科目 |

|---|---|---|---|

| 敷金 | 預け金(原則として返還される) | 資産として計上 | 差入保証金・敷金 |

| 礼金 | 賃貸人への謝礼金(返還されない) | 費用処理または資産計上(繰延) | 地代家賃・長期前払費用 |

敷金は、契約によっては一部が返還されないケースもあります。

返還されない金額が20万円未満であれば「支払手数料」などの費用科目で処理可能です。

20万円以上の場合は「長期前払費用」または「権利金」として資産計上して、契約期間で償却します。

一方、礼金は返還されないため20万円未満なら「地代家賃」で処理して、20万円以上なら「長期前払費用」として契約期間で均等に償却します。

敷金と礼金は契約金の性質や金額によって処理が大きく異なるため、適切な科目と処理方法を選ぶことが大切です。

5. 支払い手数料(仲介手数料)

新オフィスの賃貸契約で不動産会社に支払う仲介手数料は「支払手数料」として処理するのが一般的です。

仲介手数料は消費税の課税対象となるため、仕訳では税額も含めて処理します。

不動産を購入した場合は仲介手数料を物件の取得原価に含めて資産計上し、建物とあわせて減価償却します。

一方、賃貸契約では支出時にそのまま費用として処理するのが原則かつ、金額が大きい場合は「前払費用」として資産計上し数年で償却する方法が一般的です。

ただし、仲介手数料は一時的かつ少額であることが多いため、オフィス賃貸では前払費用として処理するケースは少ないでしょう。

6. 固定資産(内装工事費・設備費)

新オフィスで行う内装工事や造作家具などの設備・高額な什器備品は「固定資産」として資産計上を行い、耐用年数に応じて減価償却で費用化する必要があります。

内装や設備によって会計上の区分や処理方法が異なるため、以下を参考にしてください。

| 項目 | 処理区分 | 処理方法 |

|---|---|---|

| 壁や床の仕上げ | 建物 | 固定資産として資産計上して減価償却 |

| 電気・空調・給排水設備 | 建物付属設備 | 固定資産として資産計上して減価償却(耐用年数は建物より短い) |

| 後付けしたエアコン・家具 | 工事器具備品 | 固定資産として資産計上して減価償却(耐用年数は建物より短い) |

| 設計費・工事管理費 | 「建物」や「建物附属設備」に按分して計上する | 工事費に含めて資産取得価額に含める |

なお、1点あたりの取得価額が10万円未満の備品は「消耗品費」として購入時に全額費用処理が可能です。

また、中小企業者等には、30万円未満の減価償却資産を年間300万円まで即時償却できる「少額減価償却資産の特例」も認められています。

7. 消耗品費(備品)

オフィスで使う比較的安価な備品は、基本的に「消耗品費」として処理します。

使用期間が短かったり取得価額が少額だったりするため、購入ごとに費用として処理するのが合理的です。

- 文房具・コピー用紙・トナーカートリッジ・清掃用品などの事務用品や日用品

- 取得価額が10万円未満の什器備品(安価な椅子・棚・小型の電卓など)

- 使用可能期間が1年未満の備品

上記の備品は、原則として購入時に全額を費用として計上します。

ただし、期末に未使用の備品が残っている場合には「消耗品」として資産計上し、翌期に使用した分を費用処理する方法もあります。

中小企業には「少額減価償却資産の特例」があり、30万円未満の備品であれば年間300万円まで即時に費用処理が可能です。

本来は資産計上すべき備品でも購入時に一括で経費にできるため、利益を圧縮して税金を抑える効果が期待できます。

オフィス移転にともなう従業員の引越し費用処理

企業がオフィス移転を行い従業員に転居をともなう異動を命じた場合、会社が引越し費用を負担することがあります。

引越し費用は、条件を満たせば従業員の給与として課税されず、非課税として扱われます。

- 業務命令による転居であること

- 実費支給で社会通念上妥当な金額であること

対象となる費用は引越し業者への支払いや従業員本人や家族の交通費で、会計処理上は「福利厚生費」として経費処理します。

なお、一律支給などで実費を超える部分は、給与として課税対象になる場合があるため注意が必要です。

引越し費用の範囲や上限は、社宅規程や転勤規程に明記しておくとトラブル防止につながるでしょう。

オフィス移転時に支給される補助金

オフィス移転には多額の費用がかかりますが、国や自治体の補助金を活用すれば費用負担を抑えられる場合があります。

代表的な補助金は以下です。

- ものづくり補助金

- 事業承継・引継ぎ補助金

- IT導入補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 事業再構築補助金

ひとつずつ紹介しますので、利用できる補助金がないか確認しましょう。

1. ものづくり補助金

生産性向上や新サービスの導入に関わるオフィス移転なら「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)」を活用できる可能性があります。

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が行う革新的な製品・サービス開発や生産プロセスの改善に対して、設備投資費用などを補助する制度です。

- 新しい設備の購入・導入費

- 関連するシステム構築費

- 設備の運搬費や設置費用

ただし、家賃や敷金などの不動産費用は補助対象外となるのが一般的です。

制度を利用するには、単なる移転ではなく「どのように生産性向上や革新に結びつくのか」を、事業計画書で説明する必要があります。

2. 事業承継・引継ぎ補助金

事業承継をきっかけにオフィス移転を検討している場合「事業承継・M&A補助金」の活用できます。

本補助金は親子間の承継やM&Aなどを通じて事業を引き継いだ中小企業が、新たな体制で経営革新や事業再編を行う際の取り組みを支援する制度です。

- オフィスの賃借料

- 設備導入費

- 謝金

- マーケティング調査費

補助対象となるには移転が単なる設備更新や環境改善にとどまらず、事業の成長や改革に不可欠な投資であることを、事業計画書で明確に示す必要があります。

企業の将来に向けた本質的な変革とオフィス移転の関係性を具体的に説明することが大切です。

3. IT導入補助金

オフィス移転を機にIT環境を一新するなら「IT導入補助金」の活用が検討できます。

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が業務効率化や生産性向上を目的に、自社に合ったITツールを導入する取り組みを支援する制度です。

- 会計ソフトや受発注ソフト

- 在庫管理システム

- ネットワーク監視システム

- IT導入にかかる初期設定や研修費用

申請には、登録されたIT導入支援事業者と連携して事業計画を立てる必要があります。

移転後の業務改善につなげるためにも、導入計画をしっかり立てておくことが大切です。

4. 小規模事業者持続化補助金

オフィス移転にともなって販路開拓や業務効率化を行うなら「小規模事業者持続化補助金」を活用できる可能性があります。

小規模事業者持続化補助金は小規模事業者が経営計画に基づいて実施する、販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

オフィス移転そのものは対象外ですが、移転をきっかけに実施する改善策が補助の対象となる場合があります。

- 新店舗・新オフィスでの改装

- 新しい商品の改良・開発

- Webサイトの刷新や展示会出展

ポイントは、移転後の事業改善が明確であることです。

なぜ移転が必要で、どのような効果があるのかを事業計画書で丁寧に示しましょう。

5. 事業再構築補助金

オフィス移転が事業再構築に必要であれば「事業再構築補助金」の活用が検討できます。

本補助金は新分野展開や業態転換など、抜本的な経営改革を行う中小企業を支援するものです。

オフィスの移転が経営改革に不可欠である場合、建物の改修や賃貸料などの費用が「建物費」として補助対象になることがあります。

- 建物の改修・増築にかかる費用

- 事業再構築にともなう一時的な移転費用(賃借料・引越費用)

また、移転に関連しない機械装置の導入や広告宣伝費も補助対象です。

申請の際は、単なる移転ではなく、新たな挑戦に直結した投資であることを示す必要があります。

オフィス移転費用を節約するならオフィスバンクがおすすめ

オフィス移転費用を節約するなら「オフィスバンク」がおすすめです。

オフィスバンク株式会社は、名古屋・東京のオフィス賃貸を仲介している創立30年の不動産会社です。

移転コストの削減を得意としており、敷金・礼金が抑えられた優良物件の紹介はもちろん、内装工事や原状回復なども含めた一括対応が可能です。

通常は別々の業者に依頼することが多い内装や設備の手配も、オフィスバンクなら窓口を一本化できるため、時間とコストの無駄を大幅に削減できます。

「物件探しだけでなく、移転にかかわるすべてをまとめて相談したい」という企業様にとって、オフィスバンクは最適なパートナーです。

無駄な費用を抑えつつ、スムーズで満足度の高いオフィス移転を実現します。

オフィス移転の費用にまつわる質問集

オフィス移転費用にまつわる質問を紹介します。

- 原状回復費用は3年でいくらかかる?

- 工場移転費用の相場は?

- オフィス移転コンサルにかかる費用は?

オフィス移転にかかる費用について少しでも疑問を解消し、理想のオフィス実現に向けて動き出しましょう。

原状回復費用は3年でいくらかかる?

オフィスを賃貸する際、契約終了時に求められる「原状回復費用」は、移転時の大きな出費の一つです。

契約期間が長くなるほど劣化が進み、費用が高額になりやすいのが特徴です。

以下に、契約年数ごとの原状回復費用の目安を示します(オフィス面積50㎡・一般的な使用状況を想定)。

| 契約年数 | 原状回復費用の目安(面積50㎡) |

|---|---|

| 3年 | 50万~100万円 |

| 5年 | 80万~150万円 |

| 7年 | 120万~200万円 |

| 10年 | 150万~300万円 |

一般的に、短期間の利用であれば原状回復費用は抑えられますが、長期間使用するほど床材やクロスの劣化が進み、修繕範囲が広がるため、費用が増加します。

また、飲食店や工場のように汚れや損傷が発生しやすい業種では、さらに高額になる場合があります。

ビルによっては経年劣化を考慮してくれたり、特約で免除されるケースがありますので、管理会社に問い合わせてみましょう。

工場移転費用の相場は?

工場移転には、一般的に「1,000万円〜数億円規模」の費用が発生します。

敷地面積・機械設備の規模・移転距離などによって大きく変動しますが、以下は中小規模の製造業が国内移転(100〜300坪程度)を行う際の代表的な費用項目と相場感です。

| 費用項目 | 相場目安(税込) |

|---|---|

| 物件取得費(賃貸/購入) | 賃料の6〜12ヶ月分+諸費用 |

| 敷金・礼金・仲介手数料 | 数百万円〜数千万円 |

| 建物・設備の改修工事 | 数百万円〜1億円超 |

| 内装・インフラ工事 | 500万〜3,000万円 |

| 機械移設・据付費 | 数百万円〜数千万円 |

| 輸送費 | 100万〜500万円程度 |

| 原状回復費(旧工場) | 2万〜5万円/1坪 |

| その他雑費 | 数十万〜数百万円 |

特に注意すべきは、機械移設の技術的コストや原状回復義務です。専門技術が必要な工程が多いため、外注先の選定や相見積もりが重要となります。

また、工場の稼働停止期間による売上ロスも間接的なコストとして考慮すべきです。

オフィス移転コンサルにかかる費用は?

オフィス移転コンサルにかかる費用は、定額報酬型で50万円~300万円程度が相場で、成功報酬型では、移転コストの削減額や契約賃料の一定割合(5%~15%程度)が報酬として設定されることが多いです。

オフィス移転コンサルを利用すると、物件選定、コスト削減、スケジュール管理、業者選定、内装デザインなどの総合的なサポートが受けられるため、業務の負担を軽減できます。

また、内装設計や引越し手配まで依頼すると、さらに追加費用が発生します。

オフィス移転コンサルを利用する場合は、事前に見積もりを取り、自社のニーズに合ったプランを選ぶようにしましょう。

オフィス移転の費用を抑えるなら情報収集しよう

本記事では、オフィス移転にかかる費用の内訳や相場に加え、コストを抑える具体的な方法や会計処理の勘定項目まで解説しました。

オフィスの移転は多くの費用と手間がかかりますが、事前に情報を整理して計画的に進めることで、コストを抑えつつスムーズな移行が可能です。

初期費用や会計処理・税務対応を理解しておくと、無駄な出費を避けられます。

また、補助金の対象となる費用や申請の流れを把握して制度を上手に活用することも、無駄な出費を抑える有効な手段です。

本記事を参考に、自社に最適な移転計画を立て、移転を企業成長のきっかけとしてください。