「自宅兼事務所のメリット・デメリットが知りたい」

「自宅兼事務所の経費の計算方法は?」

自宅兼事務所とは、自宅の一部を事業のオフィスとして利用するスタイルで、フリーランスや個人事業主、在宅ワーカーにとって非常に合理的な選択肢です。

家賃や光熱費などの経費を「按分」により一部事業用として計上できるため、節税効果が期待できるのも大きなメリットです。

ただし、仕事とプライベートが切り替えにくく、対外的な信用が得られにくいといったデメリットもあります。

本記事では、自宅兼事務所のメリットとデメリット、経費の「按分割合」の算出方法などを丁寧に解説します。

自宅兼事務所を検討している方はぜひお役立てください。

自宅兼事務所は個人事業主・法人ともに活用できる

自宅兼事務所は、個人事業主だけでなく法人にとっても活用できる柔軟な働き方のひとつです。

住居の一部を事業用スペースとして利用することで、日々の業務を自宅で完結できるため、多様な業種や働き方に対応できます。

ただし、導入にあたっては賃貸契約や規約、登記、経費処理など、事前に確認すべき点がいくつかあります。

以下に、個人事業主と法人が自宅兼事務所にする方法や手続きを紹介します。

個人事業主が自宅兼事務所にする方法

個人事業主が自宅を事務所として利用するには、税務署への開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)が必要です。

自宅住所を事業所として記載すれば、特別な手続きなく自宅兼事務所としてスタートできます。

青色申告を希望する場合は、別途「青色申告承認申請書」も併せて提出します。

その他、事業用の電話番号・メールアドレス・名刺の用意、自宅内で作業スペースを明確に区切り準備しておきましょう。

| 準備すること | 詳細 |

|---|---|

| 開業届 | 自宅住所を事業所として届け出る |

| 青色申告承認申請書 | 節税を希望する場合は開業届と同時提出する |

| 事業用の連絡手段 | 電話番号・メール・名刺の準備をする |

| 自宅内の事業スペース | 作業エリアを生活空間と分離し、事業の実態を示す |

法人が自宅兼事務所にする方法

法人が自宅を兼ねて事務所として使用する場合、実務上の準備だけでなく、設立時や運営中の各種手続きにも注意が必要です。

まず、法人設立の際には、自宅住所を本店所在地として定款に記載し、公証人役場での認証を受け、登記申請書類を法務局へ提出します。

設立後も、税務署・年金事務所・都道府県税事務所などへの開業届や法人設立届には、正確な所在地を一致させて申請しましょう。

| 手続き | 詳細 |

|---|---|

| 定款への所在地記載 | 自宅住所を本店所在地として明記し、公証人の認証を受ける |

| 法人登記申請 | 登記申請書類に本店住所を記載し、法務局へ提出する |

| 税務関係の届出 | 税務署や社会保険関係機関へ、登記住所と一致した情報を申告する |

また、オフィスを開設する際の届出に関しては、以下の記事で詳細に説明していますので参考にしてください。

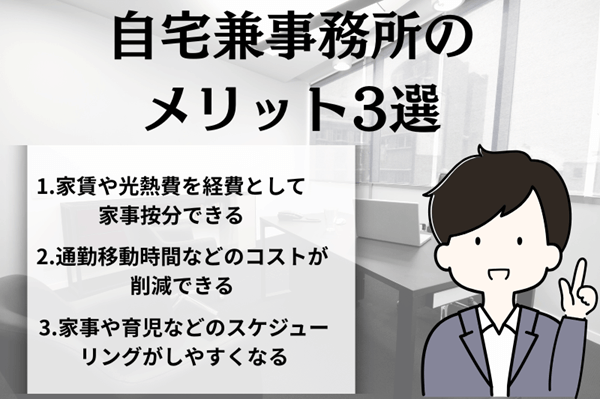

自宅兼事務所のメリット3選

自宅を事務所として活用すると、効率よく柔軟に働けるようになります。

自宅兼事務所の主なメリットは次の3つです。

- 家賃や光熱費を経費として家事按分できる

- 通勤移動時間などのコストが削減できる

- 家事や育児などのスケジューリングがしやすくなる

順番に解説していきます。

1.家賃や光熱費を経費として家事按分できる

自宅兼事務所の大きなメリットは、家賃や光熱費の一部を経費にできることです。

自宅のなかで事業に使っているスペースの割合に応じて計上する仕組みを「家事按分」といいます。

たとえば自宅の床面積の20%を事務所にしている場合、家賃の20%を経費に含めることが可能です。

家事按分は光熱費や通信費も経費にできます。

- 電気代

- ガス代

- 水道代

- インターネット回線料金

- 電話料金

生活費の一部を事業経費に振りわけられるので、税金の負担を減らし事業の利益を守ることにつながります。

自宅兼事務所は、経費を工夫することによって初期投資や運営コストを抑えやすいと言えるでしょう。

2.通勤移動時間などのコストが削減できる

自宅兼事務所は、通勤の時間とコストを大きく削減できます。

日本の都市部では片道1時間以上の通勤も珍しくなく、往復で2時間以上を移動に使う人もいます。

その点、自宅兼事務所なら通勤自体がなくなるため仕事や家族・趣味・自己啓発に時間を活用できるでしょう。

また、通勤定期代やガソリン代などの交通費が不要になり、経済的な負担も減ります。

通勤中の飲食代がかからず、自宅で食事をとることで出費を抑えられるのもメリットです。

3.家事や育児などのスケジューリングがしやすくなる

自宅で働けば仕事の合間に洗濯や食事の準備を済ませられるため、生活に余裕が生まれやすくなります。

そのため、仕事と家事・育児を柔軟に組みあわせたスケジュール管理がしやすくなるでしょう。

在宅業務なら子どもの体調不良や学校行事にも柔軟に対応でき、保育園の送り迎えにあわせた仕事の調整も可能です。

また、自分の生産性にあわせて働く時間を調整できるのも魅力です。

集中できる時間に仕事を進め、気分転換もかねて家事をこなすなど、メリハリのある働き方がしやすくなります。

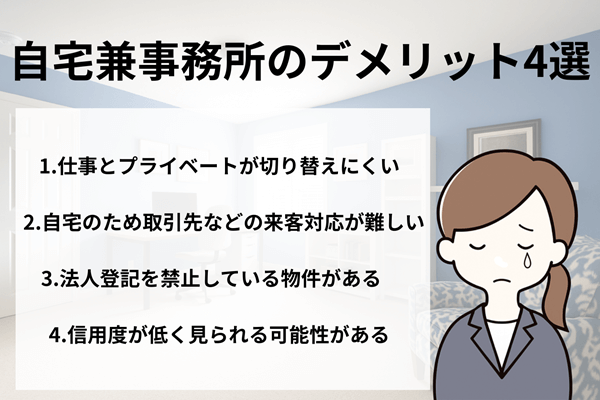

自宅兼事務所のデメリット4選

自宅兼事務所は多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

- 仕事とプライベートが切り替えにくい

- 自宅のため取引先などの来客対応が難しい

- 法人登記を禁止している物件がある

- 信用度が低く見られる可能性がある

事前に上記のデメリットを把握して対策を考えておくことが、快適な運営のカギになります。

一つずつ見ていきましょう。

1.仕事とプライベートが切り替えにくい

自宅兼事務所のデメリットは、仕事とプライベートの境界があいまいになりやすいことです。

同じ空間で生活と仕事を行うため、仕事モードとオフモードの切り替えが難しくなります。

オフィス勤務なら会社を出ることで自然と仕事から離れられますが、自宅では常に仕事場が目に入り心理的にオフに切り替えにくくなります。

その結果プライベートな時間にメールを確認したり、休日や深夜まで仕事を続けてしまったりすることもあるでしょう。

特に責任感が強い人ほど、長時間労働やバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥るリスクが高まります。

仕事とプライベートの時間を明確に分けるには、仕事専用のスペースを設けたり、就業時間をしっかり決めるなどの工夫が効果的です。

2.自宅のため取引先などの来客対応が難しい

自宅兼事務所の課題として、取引先や顧客の来客対応が難しい点が挙げられます。

たとえばマンションやアパートでは、来客にプライベートな空間を見せることに抵抗を感じる方も多いでしょう。

そのうえ家族が在宅していると、生活音が商談の妨げになることもあります。

また、住宅地は来客用駐車スペースが限られ、都市部のマンションではセキュリティ上、外部の出入りが制限される場合もあるでしょう。

新規顧客や重要な商談において自宅の対応が難しい場合は、レンタル会議室やコワーキングスペースを活用するのもおすすめです。

3.法人登記を禁止している物件がある

自宅を事務所として活用する際に注意したいのが、法人登記に関する制限です。

賃貸物件や分譲マンションでは、管理規約や賃貸契約により事務所利用や法人登記が禁止されている場合があります。

特に居住用物件は住居としての使用を前提に契約されており、事業利用や登記が認められないことも少なくありません。

無断で法人登記を行うと契約違反となり、退去を求められる可能性もあるため事前に契約内容と規約の確認が重要です。

法人登記が難しい場合はバーチャルオフィスを利用して登記住所をわける、法人登記が可能な賃貸オフィスやシェアオフィスを活用しましょう。

4.信用度が低く見られる可能性がある

自宅兼事務所という形態は、対外的な信用度が低く見られる可能性があります。

住所が一般住宅や賃貸マンションである場合、名刺やホームページに記載されたオフィス情報を見た取引先が、「この事業は本当に信頼できるのか?」と懸念を抱くケースも少なくありません。

法人としての実態や安定性を問われやすくなるため、特に新規顧客や取引先とのファーストコンタクトではマイナスに働くリスクがあります。

また、銀行口座の開設や各種契約の際にも、自宅住所での登録が審査上不利になることがあるため注意が必要です。

個人事業主やスタートアップ初期の段階ではやむを得ない選択であるものの、ある程度の事業規模や信頼性を求められる業態では、信用構築のための対策も検討しておく必要があります。

取引先からの信用を得たいなら、

オフィスを構えるのがおすすめです。

オフィスバンクなら、レンタルオフィスや格安物件も多数掲載!

初期費用を抑えつつ、

事業拠点を見つけたい方は

ご相談ください。

自宅兼事務所の注意点

自宅兼事務所を始める際には、事前に確認しておきたい重要なポイントがあります。

適切に対応すれば、トラブルを防ぎスムーズに事業を進められます。

特に次の3つはしっかり押さえておきましょう。

- 賃貸の場合は法人登記する旨を管理会社に伝えているか

- 来客対応がある場合は近隣住民に配慮する

- 経費にできる範囲や内容を把握しておく

順番に解説しますので、参考にしてください。

賃貸の場合は法人登記する旨を管理会社に伝えているか

賃貸物件で自宅兼事務所として法人登記を行う場合は、必ず事前に管理会社や大家に登記の意思を伝えて了承を得ることが必要です。

契約内容によっては「住居専用」とされており、事業利用や法人登記が制限されているケースがあります。

たとえ日常的に事務作業を行っていても、登記によって対外的に「事業所」として扱われるため、登記の可否は慎重に確認する必要があります。

契約書や管理規約をよく読み、必要があれば事前に相談を行いましょう。

誤解やトラブルを防ぐためにも、事業利用の意図は明確に伝えることが重要です。

来客対応がある場合は近隣住民に配慮する

自宅兼事務所で来客対応を行う際は、近隣住民への配慮が欠かせません。

住宅地やマンションでは、取引先や顧客の出入りによって騒音の発生や駐車スペース、セキュリティ面での不安が生じることがあります。

トラブルを避けるには、事前の説明と丁寧な対応が重要です。

事業を始める前に近隣住民や自治会に事業内容や来客頻度を説明して、理解を得ておくとよいでしょう。

特に、来客が多い場合は以下のような配慮が大切です。

- 訪問時間は平日日中に限定する

- 駐車スペースを事前に確保する、または近隣のコインパーキングを案内する

- 来客時は大きな声を避ける

- 長時間の滞在や多人数での訪問は控える

- 定期的に近隣住民とコミュニケーションを取り、問題があれば早めに対応する

近隣住民への配慮を心がけると、良好な関係が築け自宅兼事務所の運営もスムーズになります。

経費にできる範囲や内容を把握しておく

自宅兼事務所の大きなメリットは、家事按分によって経費計上ができる点です。

ただし、計上できる範囲や内容を正しく把握しておくことが重要です。

不適切な計上は税務調査の対象になることもあるため、税理士に相談するか国税庁のガイドラインを確認しておくと安心でしょう。

経費にできる主な項目としては、以下が挙げられます。

- 家賃・住宅ローンの利息

- 光熱費(電気・ガス・水道)

- 通信費(インターネット回線・電話料金)

- 事務所備品の購入費(デスク・オフィスチェア・ビジネス書籍)

- 火災保険料

経費にできる項目は、事務所として使っている面積や使用時間に応じて按分します。

たとえば自宅全体の床面積のうち20%を事務所として使っている場合は、対象費用の20%を経費にできます。

計上時には間取り図や面積計算書・事務所の写真などを保管しておくとよいでしょう。

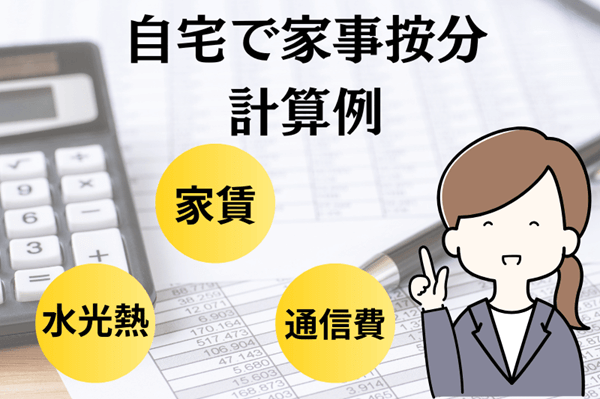

自宅で家事按分して経費処理できる項目と計算例

自宅兼事務所では、生活費の一部を事業経費として計上できる「家事按分」が認められています。

正しく按分すれば節税につながるため、対象となる項目や按分方法をきちんと把握しておくことが大切です。

本章では、以下の項目の計算例を紹介します。

- 家賃

- 水道光熱費

- 通信費

一つずつ見ていきましょう。

家賃と持ち家の住宅ローンの計算例

自宅兼事務所で大きな経費となるのが家賃や住宅ローンです。

家事按分では自宅全体の面積に対して、事業で使っている部分の割合をもとに経費を計上します。

賃貸マンションでの計算は以下のとおりです。

- 物件の広さ:60㎡

- 事務所スペース:6㎡

- 家賃:10万円/月

事務所スペース÷物件の広さ=按分率

6㎡ ÷ 60㎡ = 10%

家賃×按分率=経費計上額

10万円 × 10% = 10,000円/月

例では毎月1万円を経費計上できるため、年間で12万円を経費にできます。

マンションの場合、家賃と同様に管理費や修繕積立金も家事按分の対象として経費計上が可能なため覚えておきましょう。

住宅ローンも面積割合による按分は家賃と同じ考え方ですが、経費にできるのは利息部分のみです。

- 住宅ローン返済:月15万円

- 利息部分:月3万円

- 事業使用割合:15%

利息部分 × 事業使用割合=経費計上額

3万円 × 15%=4,500円

家賃の経費計上は、確定申告時に必要経費として申告します。

水道光熱費用の計算例

自宅兼事務所で発生する水道代・電気代・ガス代なども、事業用スペースの割合や使用時間に応じて経費計上が可能です。

たとえば、1週間のうち平日5日間・1日8時間を事業で使用している場合の按分率は次のように計算します。

- 事業使用時間:8時間 × 5日=40時間

- 自宅の総時間:24時間 × 7日=168時間

- 按分率:40 ÷ 168=約24%

- 水道光熱費:月1.5万円

水道光熱費×按分率=経費計上額

月1.5万円 ×24%=3,600円

ストーブやファンヒーターで使用する灯油も按分可能です。

実際の使用状況にあわせて適切に按分すれば、効果的に経費計上できます。

通信費の計算例

インターネット回線料や電話料金は、通信費として経費に計上できます。

通信費は使用日数や使用時間をもとに按分比率を算出して、経費計上します。

使用状況を記録しておくことも大切です。

たとえば、週5日8時間自宅で業務を行っている場合の経費計上額は以下のように計算します。

- 事業使用時間:8時間 × 5日=40時間

- 自宅の総時間:24時間 × 7日=168時間

- 按分率:40 ÷ 168=約24%

- インターネット回線料:月5,000円

インターネット回線料×按分率=経費計上額

5,000円 × 24%=1,200円

クラウドサーバー利用料や書類送付にかかる郵送料なども、利用実態に応じて通信費として按分可能です。

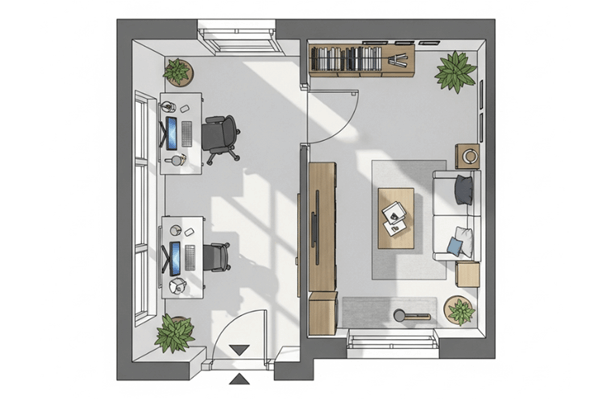

自宅兼事務所におすすめの間取りとレイアウト

自宅兼事務所を快適にするには、間取りの工夫が大切です。

理想は生活空間とわけた専用の事務所スペースを確保することです。

仕事とプライベートの境界がはっきりして、集中力や生活のメリハリが生まれます。

事務所はできるだけ玄関近くに配置して、家族の生活動線と重ならないようにすると来客時も安心でしょう。

オンライン会議が多い場合は、背景に余計なものが映らないよう壁面を整えると安心です。

また、自然光が入る部屋を選ぶと目の負担が減り、作業効率も高まります。

間取り変更が難しい場合でも、パーテーションや本棚で空間を区切れば、限られたスペースでも快適な仕事環境を整えられます。

自宅兼事務所にできる物件をお探しならオフィスバンクがおすすめ

自宅兼事務所として利用できる物件をお探しの方には、「オフィスバンク」のご利用がおすすめです。

住居と仕事場を兼ねた空間は、通勤時間の削減や経費の効率的な管理において多くのメリットがありますが、物件選びには特有の注意点も存在します。

オフィスバンクなら、自宅兼事務所として利用可能な物件を多数取り扱っており、用途や立地、予算に合わせて最適な物件を専門スタッフが丁寧にご提案します。

フリーランス・個人事業主・法人設立をお考えの方まで、安心してスタートできる住兼オフィスをお探しなら、ぜひオフィスバンクにご相談ください。

自宅兼事務所に関する質問集

自宅兼事務所に関する質問集を紹介します。

- 自宅兼事務所の固定資産税は経費にできますか?

- 自宅で開業できる仕事は何ですか?

- 自宅を事務所にリフォームした場合の経費は?

自宅兼事務所を検討しているものの、「税金はどうなる?」「どこまで経費にできる?」など、疑問が尽きないものです。

これから自宅で仕事を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。

自宅兼事務所の固定資産税は経費にできますか?

自宅の一部を事務所として使用している場合、使用割合に応じて固定資産税の一部を事業経費として計上することが可能です。

ただし、全額ではなく「業務で使用している部分」に限定されるため、按分計算が必要になります。

以下は、自宅兼事務所における固定資産税の取り扱いの概要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象となる税金 | 固定資産税・都市計画税 |

| 計上方法 | 面積や使用時間に応じて事業用割合を算出し、割合分を経費にする |

| 必要な記録・証拠 | 間取り図、使用時間の記録、算出根拠などの資料 |

按分の割合や証拠となる資料の準備が大切なポイントになります。

申告に不安がある場合は、税理士に相談しながら進めると安心です。

自宅で開業できる仕事は何ですか?

自宅で開業できる仕事には、設備投資が少なく、個人でも始めやすい業種が多くあります。

インターネット環境さえあれば対応できるものも多く、近年では在宅ワークの需要も高まっています。

以下は、自宅開業に向いている代表的な仕事の一例です。

- Webデザイナー

- グラフィックデザイナー

- ライター

- オンライン講師

- 家庭教師

- ハンドメイド作家

- ネットショップ運営

- コンサルタント

- カウンセラー

- イラストレーター

上記の職業は比較的始めやすく、スキルや経験を活かして継続的に取り組める仕事です。

自宅兼事務所のメリットを活かし、自分のライフスタイルや得意分野に合った業種を選んでみましょう。

自宅を事務所にリフォームした場合の経費は?

自宅を事務所として使用するためにリフォームを行った場合、費用の一部は事業経費として計上することが可能です。

ただし、リフォーム全体が経費になるわけではなく、事業用として使う部分に限られます。

例えば、自宅の一室を完全に仕事専用のスペースとして改装した場合、部屋にかかったリフォーム費用(壁紙、照明、デスク設置など)は事業経費として認められる可能性があります。

一方で、家全体を対象とした内装や水回りのリニューアルなど、プライベートと共用する部分に関しては、原則として経費にすることはできません。

税務上の取り扱いは判断が分かれる部分も多いため、具体的な工事内容や金額に応じて、事前に税理士へ相談しましょう。

自宅を事務所にして業務効率を向上させましょう

自宅兼事務所は、コスト削減や通勤時間ゼロといったメリットに加え、家賃・光熱費・通信費などを家事按分して経費計上できる点が大きな魅力です。

集中力が高まる時間帯に仕事を進めたり照明・室温を調整したりと、自分にあった働き方がしやすくなります。

ただし、法人登記の可否や賃貸契約・近隣住民への配慮・経費計上のルールなど、事前に確認・対応すべき点もあります。

家事按分の計算は使用面積や使用時間をもとに実態にあわせて行いましょう。